«Es braucht eine Schutzklausel!», lautet die neue europapolitische Parole der Arbeitgeber und der bürgerlichen Parteien bis zur NZZ. Bereiten diese Organisation mit dieser Forderung bereits den Rückzug aus den Bilateralen III vor? Angesichts der harten Haltung der EU-Kommission zur «Schutzklausel» wäre das zumindest eine nachvollziehbare Taktik. So hätten sie einen Vorwand für ein Nein zu den Bilateralen III, ohne dass sie die für sie sehr schwierige Frage der EU-Rechtsübernahme und des EuGH diskutieren müssen. Oder geht es um eine PR-Übung, mit dem Versuch, die Bevölkerung ruhig zu stellen, damit es keine Massnahmen zur Verbesserung der Einkommens-, Wohn- und Beschäftigungssituation braucht. Auch das wäre nachvollziehbar.

Jedenfalls hat die Schweiz hat bereits Erfahrungen mit «Schutzklauseln» gemacht. Diese zeigen: Das Instrument hat keine Effekte auf die Höhe der Einwanderung. Aber es kann im schlimmeren Fall sogar zu Druck auf Löhne und Arbeitsbedingungen führen.

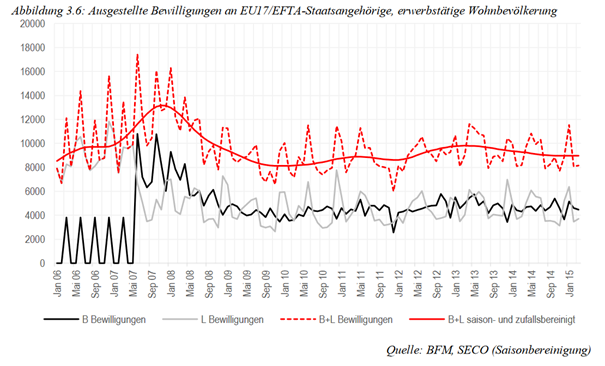

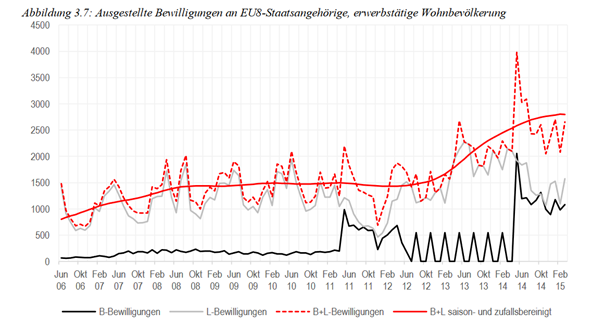

In den ersten Jahren der Personenfreizügigkeit konnte die Schweiz die Ausländer-Bewilligungen beschränken. Davon hat sie Gebrauch gemacht. Bis zum 1. Juni 2007 plafonierte der Bundesrat die Daueraufenthalts-Bewilligungen (B-Bewilligungen) für EU-17. Und von Juni 2006 bis Mai 2011 sowie von Mai 2012 bis Mai 2014 waren die B-Bewilligungen für Zuwandernde aus EU-8 begrenzt. Die Kurzaufenthalte und die Grenzgängerbewilligungen unterlagen hingegen nicht der Plafonierung – weil die Zahlen zu wenig hoch waren.

Als die Daueraufenthalte beschränkt wurden, wichen die Unternehmen aus. Sie stellten den neu aus dem Ausland angestellten nur noch befristete Verträge aus. Dadurch brauchten sie nur eine Kurzaufenthaltsbewilligung (L-Bewilligungen). In der Folge stiegen diese merklich an. Die Summe aus B- und L-Bewilligungen blieb hingegen weitgehend gleich. Das zeigen die Grafiken unten aus dem 11. Observatoriumsbericht des Bundes.