Spätestens seit die SVP ihre neuste Exit-Initiative («Nachhaltigkeits-Initiative») eingereicht hat, ist die Diskussion über die Schweizer Migrationspolitik wieder neu lanciert. Neu ist, dass sich auch der Economiesuisse-Präsident mit migrationskritischen Äusserungen einmischt. Doch bei all dieser Kritik stellt sich die Frage, was denn die Alternative zum heutigen System mit Personenfreizügigkeit und Flankierenden Massnahmen wäre. Ginge es den Arbeitnehmenden mit einem Punkte- oder Kontingentssystem besser?

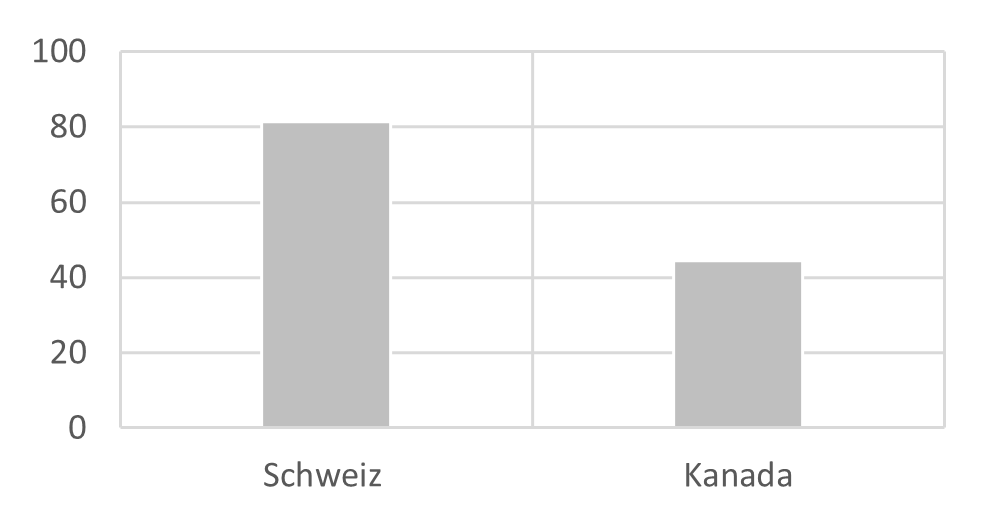

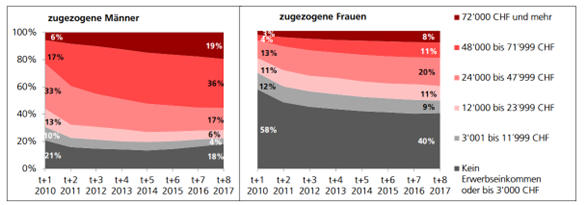

Andere Länder wie Kanada, Australien oder das Vereinigte Königreich arbeiten mit Punktesystemen. Dort dürfen Personen einwandern, die vom Staat festgelegte Kriterien erfüllen. Also z.B. einen Uniabschluss haben und die Landessprache gut beherrschen. Tatsächlich wandern in Kanada viele Studierte ein. In der Realität arbeiten diese oft in Hilfsjobs – etwa im Gastgewerbe oder als Taxifahrer. Weil der Lohnschutz nicht gut ist, weisen Studien auch auf Lohndruck hin. Wer hingegen über das FZA in die Schweiz einwandert, braucht zuerst einen Arbeitsvertrag. Dank dieser Voraussetzung und dem Schweizer Lohnschutz sind Erwerbsbeteiligung und Lohnsituation in der Schweiz besser. In Kanada arbeiten nur 44 Prozent der in letzter Zeit eingewanderten AkademikerInnen in Stellen, die einen Hochschulabschluss brauchen. In der Schweiz ist diese Zahl viel höher.