Das Lohnschutzpaket im Detail

Das Lohnschutzpaket im Detail

In der Schweiz müssen Schweizer Löhne bezahlt werden. Um das durchzusetzen, hat die Schweiz auf Druck der Gewerkschaften Massnahmen zum Lohnschutz eingeführt. Das neue EU-Abkommen hätte diese gefährdet. Darum hat sich der SGB in den letzten Wochen in den innenpolitischen Verhandlungen für den Erhalt des Schutzniveaus eingesetzt und für eine Anpassung des Lohnschutzes an die heutige Realität. Am 20. März konnten die Verhandlungen abgeschlossen werden. Das ausgehandelte innenpolitische Lohnschutzpaket gleicht die drohenden Verschlechterungen beim Lohnschutz aus.

Das Lohnschutzpaket sorgt präventiv dafür, dass die Aufträge neu vor allem an korrekt arbeitende Firmen vergeben werden und es sichert die Schweizer Spesen ab. Es passt die veralteten Regeln zur Allgemeinverbindlich-Erklärung von Gesamtarbeitsverträgen an die heutigen Bedürfnisse an. Und es verbessert den Kündigungsschutz für Arbeitnehmende, die sich in der Sozialpartnerschaft engagieren.

Steigender Lohndruck: Anpassung und Verbesserung des Lohnschutzes unverzichtbar

Das EU-Abkommen schwächt nicht nur den Lohnschutz, sondern es erleichtert auch den Marktzugang für zwielichtige und halbkriminelle Firmen – indem beispielsweise die Kaution abgeschafft wird. Die Schweiz ist als Zielland mitten in Europa extrem attraktiv.

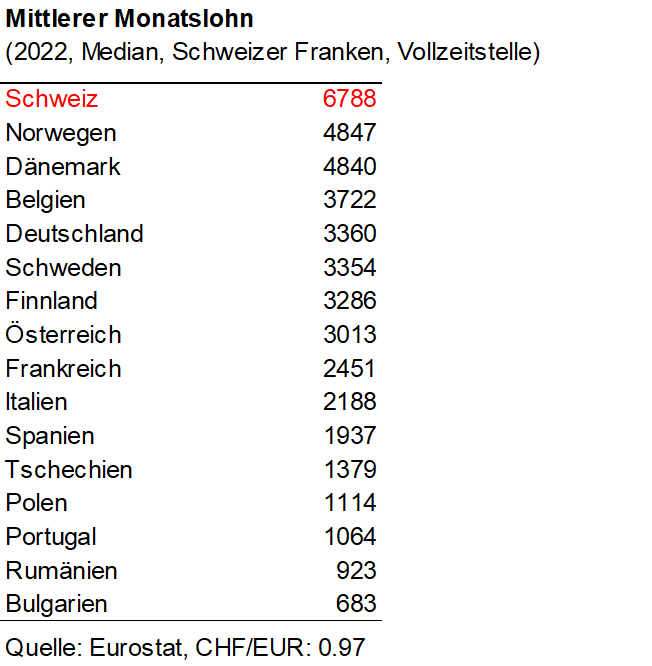

Ohne Lohnschutz können die Firmen Schweizer Preise verlangen und ausländische Löhne zahlen. Im Unterschied zu Dänemark und anderen Ländern können Firmen aus EU-Mitgliedstaaten mit 250 Mio. EinwohnerInnen in ihrer Landessprache in der Schweiz arbeiten. Auch Subunternehmerstrukturen und ähnliche Entwicklungen höhlen die GAV-Basis aus und erleichtern Lohndumping.

Der Lohnschutz muss deshalb verstärkt und nicht geschwächt werden. Gleichzeitig muss die Allgemeinverbindlicherklärung (AVE) an die heutige Realität angepasst werden – sprich der Mechanismus, mit dem ein zuvor zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmendenorganisationen ausgehandelter Gesamtarbeitsvertrag (GAV) für eine ganze Branche für bindend erklärt wird. Die aktuellen Regeln dafür stammen aus dem Jahr 1956. Niemand möchte heute mit einem Flugzeug aus diesem Jahr in die Ferien fliegen. Auch der Kündigungsschutz sollte mindestens ILO-konform werden, damit Arbeitnehmende, die sich in der Sozialpartnerschaft engagieren, keine Auswirkungen auf ihre Arbeit befürchten müssen. Das ist eine Voraussetzung dafür, dass die Sozialpartnerschaft funktioniert.

Den Lohnschutz sichern und verbessern:

Das Paket im Detail

1. Prävention: Aufträge an Firmen vergeben, die korrekte Löhne zahlen

Wenn wir sicherstellen, dass die Aufträge an Firmen vergeben werden, die korrekte Löhne zahlen, braucht es weniger Kontrollen und Bussen. Im Lohnschutzpaket wird diese präventive Massnahme entscheidend gestärkt. Heute gibt es eine Datenbank der Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften, in der man sich informieren kann, ob eine Firma bei einer Lohnkontrolle zu wenig Lohn bezahlt hat oder nicht. Mit dem Lohnschutzpaket wird der Bund verpflichtet, die Ergebnisse der Kontrollen bei der Auftragsvergabe im Bau zu nutzen. Bei kantonalen Aufträgen wird diese Datenbank ebenfalls angewendet werden. Auch Private können diese Informationen nutzen. Bei der Auftragsweitervergabe an Subunternehmen spielen sie eine Schlüsselrolle. Wer Aufträge weitergeben will, hat Sorgfaltspflichten. Dazu gehört, dass man sich vergewissern muss, ob die Subunternehmen Schweizer Löhne zahlen. Auf öffentlichen Baustellen müssen die Arbeitnehmenden zudem neu einen Baustellen-Badge tragen.

2. Klarheit: Schweizer Spesen in der Schweiz

Wenn eine Firma ihre Arbeitnehmenden an einem weiter entfernten Ort einsetzt, muss sie die Übernachtung und die Verpflegung zahlen. Bei Firmen aus dem Ausland, die vorübergehend in der Schweiz ihre Dienstleistungen im Bau, in der IT oder in anderen Branchen erbringen, ist das der Normalfall. Die Arbeitnehmenden können am Abend meist nicht nach Hause gehen. Leider ist die Vorschrift zur Entschädigung der Spesen in der EU schlecht: Es gelten die Regeln des Landes, aus dem die Arbeitnehmenden kommen. Wenn polnische Firmen in die Schweiz kommen, gilt das polnische Recht und nicht die wesentlich höheren, schweizerischen Ansätze. Teil des Lohnschutzpakets ist nun ein Gesetz, das unmissverständlich regelt, dass in der Schweiz Schweizer Spesen bezahlt werden müssen.

3. Haftung: Schärferer Lohnschutz in Subunternehmerketten

Gerade im Bau werden die Aufträge oft an Generalunternehmen vergeben. Diese teilen die Bauarbeiten auf und geben sie an einzelne Firmen weiter. Manchmal gibt es richtiggehende Ketten von Firmen, über die die Aufträge weitergegeben werden. In der Realität ist es oft schwierig, diese Subunternehmen zu büssen, wenn sie zu tiefe Löhne zahlen. Das Lohnschutzpaket bringt hier einen grossen Fortschritt. Wenn die Subunternehmen sich weigern, die Bussen zu zahlen oder sie nicht bezahlen können, weil sie zum Beispiel schon im Konkurs sind, können die Kontrollorgane neu die Erstunternehmen büssen. Diese Erstunternehmerhaftung verbessert nicht nur die Durchsetzung der Schweizer Löhne. Sondern sie wird auch dazu führen, dass die Generalunternehmen besser aufpassen müssen, wem sie die Aufträge weitergeben. Diese präventive Wirkung wird den Lohndruck in der Schweiz verringern.

4. Schnelligkeit: Verbesserung der Kontrollen

Heute müssen ausländische Firmen in Risikobranchen ihren Einsatz in der Schweiz 8 Kalendertage vorher anmelden, ausser es handelt sich um Notfälle oder andere unvorhersehbare Ereignisse. Neu sollen es 4 Arbeitstage sein, also faktisch zwei Arbeitstage weniger. Voraussetzung dafür ist, dass die Meldungen schneller zum zuständigen Kontrollorgan kommen – und nicht zuerst den Kantonen übermittelt werden. Denn diese arbeiten sehr unterschiedlich schnell und die Zuweisung zum richtigen Kontrollorgan ist zu oft ungenau. Neu sollen die Meldungen direkt nach dem Eingang an die KontrolleurInnen verteilt werden – vor der Übermittlung an die Kantone. Die Kontrollen können dadurch schneller und koordinierter durchgeführt werden, was den Lohnschutz verbessert.

5. Garantie: Die Schweiz müsste künftige Verschlechterungen im EU-Lohnschutz nicht übernehmen

Die Schweiz erhält mit dem EU-Abkommen eine Garantie, dass sie allfällige künftige Verschlechterungen der EU im Lohnschutz nicht übernehmen muss. Diese Garantie heisst im Abkommen «Non-Regression-Clause». Sie kann für den Lohnschutz durchaus von Bedeutung sein. Die EU-Kommission überlegt sich nämlich, die Zahl der Angaben, die von den Firmen für einen Einsatz gemeldet werden muss, zu reduzieren. Schlimmstenfalls ist nicht mehr klar, wo genau die Firma arbeiten wird. Das würde die Kontrollen erschweren. Dank der Non-Regression-Clause müsste die Schweiz diese Verschlechterung nicht übernehmen.

6. Modernisierung: Anpassung der AVE-Voraussetzungen an die wirtschaftliche Realität

Damit ein Gesamtarbeitsvertrag (GAV) für allgemeinverbindlich erklärt, also auf alle Firmen einer Branche angewendet werden kann, müssen die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände, die diesen GAV verhandelt haben, einen definierten Anteil der Branche vertreten. Beispielweise muss heute der beteiligte Arbeitgeberverband die Hälfte der Firmen zu seinen Mitgliedern zählen. Dieses «Arbeitgeberquorum» ist fast 70 Jahre alt. Es stammt aus dem Jahr 1956. Doch seither hat sich die Wirtschaft stark verändert. Die Firmen lagern Tätigkeiten aus, darum gibt es immer mehr Subunternehmen. Im Hochbau etwa hat sich die Zahl der Kleinstfirmen in den letzten zehn Jahren fast verdoppelt. Selbst wenn die Arbeitgeberverbände die grossen und traditionellen Mitglieder organisieren und somit einen grossen Anteil der Beschäftigten repräsentieren, kann durch die explodierende Zahl der Subunternehmen, das Arbeitgeberquorum gefährdet sein. Zusätzlich sind Subunternehmerfirmen oft kurzlebig und schwer in den Verbänden organisierbar. Das neue Lohnschutzpaket bringt eine Verbesserung. Das Arbeitgeberquorum wird von 50 auf 40 Prozent gesenkt, wenn ein für allgemeinverbindlich erklärter Gesamtarbeitsvertrag (AVE GAV) verlängert wird.

7. Kündigungsschutz: Besserer Schutz für Arbeitnehmende, die sich für ihre KollegInnen einsetzen

Die Sozialpartnerschaft zwischen Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften funktioniert nur, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmende auf Augenhöhe sprechen und verhandeln können. Die VertreterInnen der Arbeitnehmenden brauchen deshalb einen wirksamen Kündigungsschutz. Dieser ist heute ungenügend. Kein Wunder, gab es in der Vergangenheit immer wieder Fälle, in denen Arbeitnehmende wegen ihres Einsatzes für ihre KollegInnen die Stelle verloren. Ein besonders stossender Fall war Daniel Suter, Präsident der «Tages-Anzeiger»-Personalkommission, der in den Sozialplanverhandlungen seine Stelle verlor. Das Bundesgericht urteilte, diese Entlassung verstosse nicht gegen Schweizer Recht.

Das Lohnschutzpaket bringt hier Verbesserungen. Bevor gekündigt werden kann, muss die Firma mit den betroffenen Arbeitnehmer-VertreterInnen während zwei Monaten eine andere Stelle suchen. Tut sie das nicht, ist die Kündigung ungültig. Wenn der Fall dann trotzdem vor Gericht endet, droht eine Busse von bis zu 10 Monatslöhnen. Geschützt sind Mitglieder von Personalkommissionen, Stiftungsräten und nationalen Branchenvorständen in Branchen mit AVE GAV in Firmen mit mindestens 50 Angestellten. Diese Regelung im Lohnschutzpaket wird nicht zuletzt dazu führen, dass die Gerichte den Schutz ernster nehmen müssen. Denn das neu eingeführte Vorverfahren von 2 Monaten ist ein klarer Hinweis, dass die Personalvertretungen besonders schützenswert sind – damit sie ihre Funktion wahrnehmen können.

Weitere Informationen:

Lohnschutzpaket sichert die Löhne in der Schweiz – Reaktion des SGB auf den Entscheid des Bundesrats

Löhne und Service Public sichern – Delegiertenversammlung des SGB vom 31. Januar 25

Informiert bleiben

Gerne halten wir Sie über die weiteren Entwicklungen zum Lohnschutz und über andere aktuelle Themen aus Sicht der Arbeitnehmenden auf dem Laufenden. Abonnieren Sie unseren SGB-Newsletter: